「新規事業の立ち上げ」「既存事業のグロース」

組織は今新たなフェーズを迎えています。

あなたが中心となって、事業を動かしてみませんか?

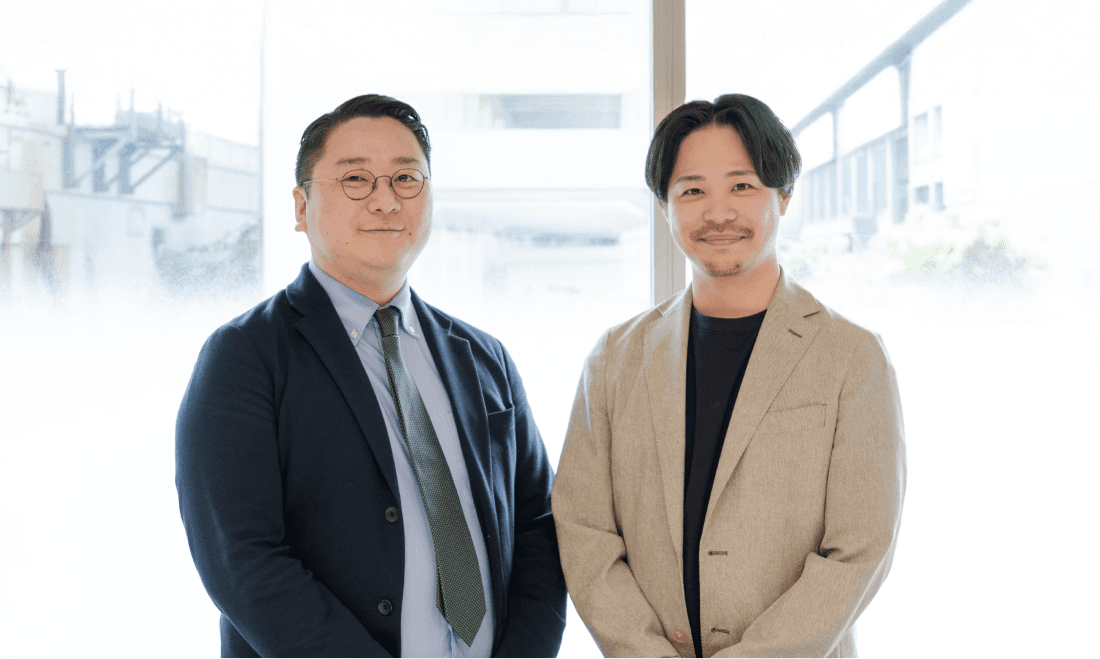

TUNAG事業 TOP対談

Introduction

スタメンは2016年の創業以来、組織改善クラウドサービスの「TUNAG」事業を中心に、スピーディーな成長を遂げてきました。「第二創業期」という新たな局面を迎えた今、ビジョンの実現にどう向かおうとしているのか。そして、社員にとってはどのようなチャレンジができる環境なのでしょうか。

スタメンが培ってきた事業の強みと現在地、そして今後のビジョンや活躍できる人材像について、執行役員COOの森川智仁と執行役員CROの丸岡智泰が対談しました。

森川 智仁

執行役員COO

新卒で人材系企業に入社し、新拠点の立ち上げや責任者を歴任。その後、創業メンバーとしてWeb関連会社を立ち上げ、事業運営、組織運営に携わる。2018年3月にスタメンに入社。インサイドセールス、マーケティング、カスタマーサクセス、それぞれの部門で責任者を務め、導入企業の拡大およびエンゲージメント経営を支援。2023年1月よりCOOとして事業統括と強固な組織づくりの推進を担う。

丸岡 智泰

執行役員CRO

中央大学卒業後、2014年に新卒として株式会社リクルートに入社し、不動産領域の営業を経験。2017年1月よりビジネスサイド初のメンバーとしてスタメンに入社。以来、TUNAGの販促およびコンサルティングに従事し、100以上の企業を担当。全社MVPを取るなどプレイヤーとして活躍後、東京・関西支社立ち上げを担当。2023年1月よりCROとして、TUNAG事業全体の営業統括やアライアンス、新規事業「漏洩チェッカー」の管掌役員を担当。

森川:TUNAGは、組織の課題解決を支援する人事系(HR)のプラットフォームです。最大の強みは、「複合型の組織改善プラットフォーム」として、さまざまな機能をひとつのサービスで提供できることです。

承認管理システムや情報共有ツールなど単一施策型の組織改善ツールは他社サービスにも多くありますが、TUNAGはタスクの一元管理などの業務効率化を図る機能から、社内報やサンクスメッセージなどエンゲージメント(※)向上を支援する機能まで複数の役割を併せ持っています。この点で独自性が非常に高く、市場において完全な競合はいない状態です。

複合型にしている理由は、組織のエンゲージメントを高めることにコミットしたいと考えているからです。ひとつの施策だけでは組織のエンゲージメントを向上させるにも限界がありますし、企業が抱える組織課題は時とともに変わっていきます。その時々で最適なソリューションを提供できるよう多くの機能を開発し、お客様に提供しています。

丸岡:もうひとつの強みは、日々の業務データを活用して組織改善を支援できる点です。ログイン状況やチャットの既読率など、従業員の行動データを分析することで、組織の状態を可視化し、施策の効果計測や改善につなげられます。これは、TUNAGが日常的に活用されるプラットフォームだからこそできることです。

スタメンは創業時から、「組織改善にマーケティング的な発想を取り入れたい」と考えてきました。HR領域は、経営層の感覚で意思決定が行われがちです。ここに従業員の動的データも活用しながら、意思決定や施策のPDCAを回す世界観を実現していきたいと考えています。

森川:また、TUNAGの強みとして「実行」に向き合い続けていることも挙げられると思います。組織改善において多くの企業が悩むのが施策の実行が難しいことです。私たちはこの課題に対して、データを活用しながら、施策から実行までコンサルティングすることをメリットとして、お客様にアプローチしています。せっかく良い取り組みを始めても、続かない、効果が見えにくいなどの課題をTUNAGで乗り越えてもらいたいですね。

※従業員と会社との信頼関係の強さを表す指標。エンゲージメントが高まると、従業員の定着率向上や生産性の向上につながるとされている。

丸岡:メインのお客様は、物流・建設・製造などのノンデスク領域と呼ばれる業態の会社様です。これらの産業の会社様は、エンゲージメントを向上させたくとも、足元でのコミュニケーション基盤が整っていないという課題を抱えているケースが多くあります。実情に合わせて支援するアプローチがまだまだ必要であり、市場の拡大余地がある領域です。

そこで我々は、「TUNAG for LOGISTICS」という物流業界向けのパッケージサービスの提供をスタートしました。必要な情報がドライバーなど現場社員のスマホに直接届き、ノンデスク領域の業務をDX化する機能が豊富に揃っているサービスです。業界ごとの法的な業務フローにも細かく対応しています。オンボーディングやエンゲージメント向上の前提として必要な情報共有の仕組みづくりにまで入り込み、お客様の課題解決に貢献するサービスです。

森川:慢性的な人手不足、離職率の高さ、進まないDXなど、ノンデスク産業の課題は深刻です。また、人材の流動性や多様性が高まる中で、働く意義を見出せない人も少なくないと考えています。

日本の労働人口の6割を占めるノンデスクワーカーの方々に働きがいをもって仕事をしてもらうことは、大きな社会貢献になると考えています。労働人口が多くマーケットのポテンシャルも大きいので、注力して向き合っています。

森川:TUNAG事業そのものを拡張していくことと、新しいプロダクトを生み出していくことの2軸の成長戦略を考えています。1点目のTUNAG事業拡大の考え方としては、「ソリューションを提供するマーケットを横に広げること」と、「各マーケットを縦に深掘りしていく」という2つの観点があります。

丸岡:事業拡大のための営業戦略が、「マルチマーケット戦略」です。あらゆることができる複合型プラットフォームは、顧客企業、特にノンデスク領域の企業から見ると「当社にとって何がいいのか」がわかりにくくなるリスクがあります。そこで、ソリューションを提供するマーケットを横に広げるために、営業活動においては業界ごとに「業界特有の課題を解決するソリューション」のストーリーを構築し、お客様に提案しています。

そして、各マーケットを縦に深掘りする施策として、先ほど紹介した「TUNAG for LOGISTICS」や、労働組合市場向けアプリの「TUNAG for UNION」といった業界特化型のソリューションを提供します。その業界の課題解決に必要な機能や実施すべきコンテンツをひとつのサービスにすることで、お客様が日常的に業務でTUNAGをご利用いただけているのです。

今後はさらに、小売や飲食、製造、医療、介護などの業界ごとや、自治体や学校法人などにも業界特化型のソリューションを提供していく可能性も考えられますね。

森川:2点目の新しいプロダクト創出の観点では、2023年秋に「TUNAGベネフィット」という福利厚生機能をリリースし、TUNAGのソリューションを拡張しました。その他にも、人材を評価するソリューションや、組織診断サーベイなど働きがいを向上させるソリューションもまだまだあると思うので、マルチプロダクト化の実現を考えていきたいですね。

森川:テクノロジーではなく、組織における原理原則を追求することがゴールだと考えています。僕は、会社が成長するために最も重要な要素が組織だと思っています。ところが、現状は労働生産性もエンゲージメントも低く、それを解決する具体的なソリューションも不足しているのです。ゴールに到達するためにやるべきことがまだまだありますね。

丸岡:日本は、働きがいをもつビジネスパーソンが先進国の中でも極めて低いというデータもあります。だからこそ、仕事へのやりがいを感じる従業員を増やすことへ貢献したいですし、足元では、経営と現場の認識のずれによる離職もまだまだ多いと感じています。組織の情報共有やコミュニケーション不足を是正していくことで、働きがいやエンゲージメントは高められる余地があるのです。これらの課題を解決する担い手が、TUNAGでありたいですね。

森川:同感です。我々は、HR領域の中でもエンゲージメントという「攻め」の領域で戦っています。エンゲージメントへの投資は、事業成長や売上へ貢献できる領域だからです。コスト削減や業務効率化などの「守り」の施策とは違って費用対効果を出しにくく、正解がないという難しさがありますが、だからこそ面白いと思っています。

森川:歩み始めたタイミングであり、良いスタートが切れていると思っています。ただ、やりたいこと、やるべきことが数多くあるので、今はまだ「山の2合目」くらいかもしれません。

丸岡:TUNAGが一定の売上規模になってきたものの、スタメン全体としては「2合目」という表現に同感です。今は、先ほど挙げたマルチマーケットやマルチプロダクト戦略に加え、グループ経営による事業の多角化、新規事業コンテスト「スタープロジェクト(通称スタプロ)」から生まれた新領域のサービスなどが動いている状況です。

また、営業組織をはじめとするビジネスサイドとしては、サービスがただ売れればいいというわけではなく、現場レベルでも事業運営の観点で営業活動をして、さらに成長するための機能を見出していくような多角的な視点をもつことにチャレンジしています。

森川:ゴールを更新し続けるという意味では、スタメンは「永遠に2合目」かもしれないですね。でも、これがスタートアップの面白さなので、2合目を楽しむマインドが重要だと思います。

丸岡:私は何かを選ぶ「選択と集中」の戦略というより、すべて選んですべてやり切るのがスタメンで働く醍醐味だと思っています。今もなお、やりたいことを全方位的にどう実現するかを模索しています。

丸岡:現場のメンバーがマーケットを肌で感じて、仮説と検証を繰り返すことを大切にしています。これは自然発生的に生まれた働き方ではなく、大切な経営方針として重視している点です。スタメンの社名の由来は「スターメンバーズ」。みんなが輝いて働く会社にしたい、という思いで経営しています。

組織戦略や事業戦略も、現場の肌感や意見をもとに決めることが日常的にあります。例えば、クラウド型IT資産管理・ログ管理ツール「漏洩チェッカー」は新規事業コンテストのスタプロで生まれたサービスです。TUNAG事業でも、新卒4年目の社員がABM(アカウントベースドマーケティング)をやりたいと提案し、今は部長になって組織をリードしています。

森川:「TUNAG for UNION」も、事業を運営する中でビジネスを広げる可能性を見つけ、数名の小チームを組成してスタートしたサービスです。

我々が現場の意見を大切にしているのは、トップダウンで指示通りに動くような、やらされ感があると何事も成功しないと思っているからです。現場に近いポジションでコミットメントできる人をリーダーに据えるのは経営として重要であり、能力以上に大切なポイントだと考えています。

森川:目指す姿を実現する鍵を握るのは、やはり「人」です。今後の方針としては、特定の職能のみならず、事業全体を捉えて動ける「事業家」を採用・育成していくことが必須になると考えています。

スタメンは、マルチマーケット、マルチプロダクト戦略を率いるリーダーや、事業を立ち上げて成長させていく事業家の育成が重要になるフェーズに突入しました。我々経営陣としては、自社の将来展望を描くとともに、そこに至るまでのプロセスも透明性を保ちながら全社員に伝えていくことで、事業家を育てていきたいと思っています。

事業家を育成するために重視しているのが、小さくてもいいのでP/L責任をもってもらうことです。ひとつのイベントなどでもいいので実践し、成功も失敗も体験して、事業家視点を養える機会を増やしていきたいと考えています。

丸岡:そうですね。現在のスタメンでも、経営が意思決定プロセスを示すことと、ボトムアップで誰もが発言しやすい組織づくりや機会提供をしています。

例えば、代表の大西は事業戦略の意思決定プロセスを社内向けラジオでオープンにしていますし、森川や僕も定期的にコラムを発信しています。また、各現場の月次振り返り会では、メンバーがトライしたいことを吸い上げてチャレンジの機会を提供しているのです。このようなチャレンジングな組織風土は、これからも守っていきたいと考えています。

丸岡:現在のスタメンは「第二創業期」で変化が激しいタイミングなので、変化を待つ、あるいは適応するのではなく、変化の波を自分自身で生み出せる人が活躍すると思います。

また、社名がスタメン(由来は「スターメンバーズ」)なので、スター(星)のように尖っている人、尖りたいと思っている人と一緒に成長していきたいですね。我々には、一人ひとりが強みを発揮しつつ、お互いを補い合い、チームとして成果を出していこうという価値観があるので、尖った強みがある人が活躍できます。

森川:これから入社する人は、HR領域への経験や興味があるに越したことはありませんが、それ以上に「社会を変えていきたい」「新しい価値観を作りたい」というマインドがあることを期待したいです。僕が「スタメンではどんな人が活躍していますか?」という質問をもらったとき、いつも答えているのが、次の3つの要素です。

ひとつ目は、自己変容力。これは、「素直さ×勇気」という掛け算で表せると考えています。物事を素直に受け取り、かつ新しいチャレンジに一歩踏み出せる勇気をもつことです。

次に、成長に対する貪欲さ。僕は「成功こそ生存戦略」という言葉が好きです。スタメンの環境においては、成長に貪欲になり、没頭できることは欠かせないポイントです。

最後は、主体性です。スタメンという船に乗るのであれば、船の漕ぎ手であってほしい。そんなオーナーシップあふれる人と一緒に働きたいと思っています。