「新規事業の立ち上げ」「既存事業のグロース」

組織は今新たなフェーズを迎えています。

あなたが中心となって、事業を動かしてみませんか?

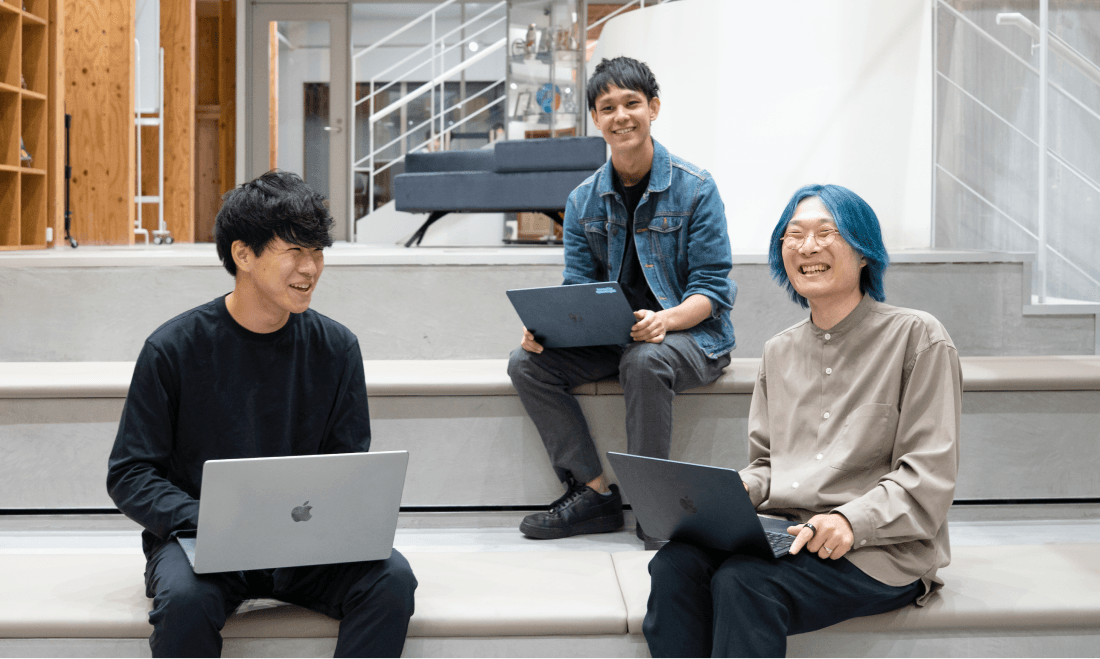

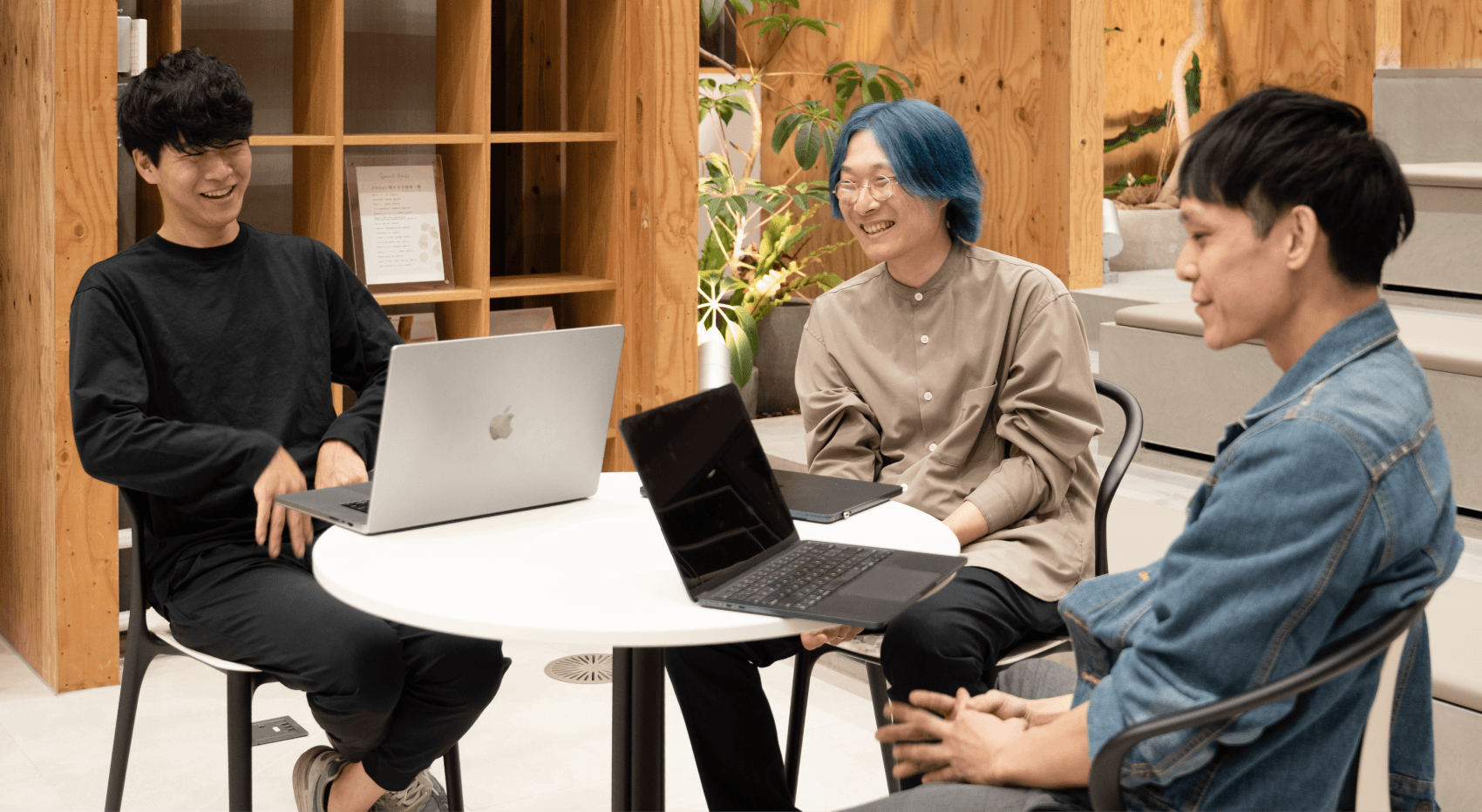

エンジニア職座談会

Introduction

組織改善ツール「TUNAG」の価値を実際に生み出しているエンジニアは、自分たちの事業にどのような魅力を感じ、どういった成長実感があるのか。また、スタメンはエンジニアがどのように成長していける環境なのでしょうか。

プロダクト開発部でマネージャーを務める朝倉、フロントエンドエンジニアの小松、バックエンドエンジニアの近藤が対談しました。

朝倉 慎亮

プロダクト開発部第2グループ マネージャー

10年以上のモバイルアプリ開発経験を持つiOSエンジニア。前職では開発部長として組織マネジメントを経験。2023年にスタメン入社後、TUNAGのiOSアプリ開発とエンジニアリングマネージャーを兼務。技術基盤の強化とメンバーの成長支援に注力している。

近藤 青

プラットフォーム部 バックエンドエンジニア

バックエンド領域を主軸に、新しいアーキテクチャの導入やシステム設計を推進。TUNAGの技術基盤強化に取り組む。入社当時からデータベースやアーキテクチャ設計に携わり、現在はより大規模なシステム開発をリード。

小松 永幸

プロダクト開発部第2グループ フロントエンドエンジニア

フロントエンドエンジニアとしてSaaSアプリケーションの開発を担当。組織力強化を目的とした社内横断プロジェクト「ギルド」を立ち上げ、メンバー間のコミュニケーション活性化にも注力。現在はTUNAGの機能開発を通じて、ユーザー体験の向上に取り組む。

朝倉:「コーポレートリビング」という考え方が土台にあるプロダクトであるのが魅力だと思っています。TUNAGは、家の中ですべての生活動線につながる場所であるリビングの思想が設計に反映されています。業務ツールを使うためのTUNAGにログインすると、メイン機能であるタイムラインを必ず通る導線になっています。

このタイムラインには、社長の全社メッセージもあれば、社員の趣味や休日の過ごし方などの投稿もあります。社員がお互いを信頼し、エンゲージメントを高めるには、まず社員の人となりを知って横のつながりを生み出すことが不可欠だという考えのもと、このような設計にしているいます。

近藤:TUNAGのタイムラインや社員プロフィールを見ると、普段関わりが少ないメンバーのことも知れるメリットがあります。例えば、エンジニア職にとってビジネスサイドのメンバーは会話する機会があまりありませんが、TUNAGで相手を知っておくと、いざリアルでコミュニケーションをするときに役立つと思うんです。

朝倉:また、TUNAGにはさまざまな機能があることも魅力だと思います。あらゆるツールをTUNAGに一本化することによる業務DXと、エンゲージメント向上の両方を叶えられるという利点がありますね。企業ごとの課題や状況に合わせて最適な形でカスタマイズでき、価値を届けられているのではないかと思います。

小松:エンジニアとしては、多様な機能の開発に携われることが大きな魅力です。タイムライン、チャット、カレンダー、福利厚生のクーポン機能など、幅広い開発経験を積めるのはマルチプロダクトだからこそのメリットだと感じます。

朝倉:もうひとつの魅力は、お客様のベネフィットを意識して開発できる環境です。スタメンは、TUNAGの機能一つひとつに対して、お客様にきちんと使ってもらうための設計思想や、業務DXを実現したりエンゲージメントを高めたりするためのロジックを明確にすることにこだわっています。エンジニアとビジネスサイドの両者が、プロダクトの思想やビジネスモデルを意識することを徹底しているのが私たちの文化です。

エンジニアはプロダクトを開発し、サービス提供した後のことは見えなくなりがちです。しかし、TUNAGは導入後にカスタマーサクセスのサポートがあるので、自分たちエンジニアが作った機能がお客様にきちんと届けられていることがわかります。お客様から、「社員間の横のつながりができて関係性が良くなった」「業務DXの目的で導入したが、他職種の仕事を理解できるメリットもあった」といった話を聞くと、価値を届けられていることを実感できます。

一方、機能の不具合や要望といったフィードバックもエンジニアに届けられ、今後の開発計画に生かしています。

近藤:お客様の声で言うと、TUNAGのユーザー交流会も定期的に開かれていて、エンジニアも参加可能です。機会が頻繁にあるわけではありませんが、お客様の声を直接聞ける貴重な場になっています。カスタマーサクセスの日報を見ると、お客様がTUNAGをどう使っていただいているのかが具体的にわかります。エンジニアがお客様の利用状況を把握できるのは、職種を超えてオープンに情報共有できる関係性が社内にあるからだと思うので、ありがたいですね。

小松:スタメン社内も、TUNAGによってメンバー同士の横のつながりが生まれています。僕が特に感じるのは、違う拠点にいるメンバーとも距離感が近いこと。TUNAGは拠点同士をつなげられるツールだと思います。スタメンは、名古屋と東京の2拠点があります。他拠点に配属された新入社員であっても、プロフィールやタイムラインを見ていると、一緒に生活しているような感覚になれます。

また、社内のメンバーと初めてコミュニケーションを取るときは、お互いが事前に相手のプロフィールを見ているので、共通項が見つかり、自然と会話が弾むことも多くあります。TUNAGの機能のおかげで、初対面のときも初めて会った感じがしないんですよね。

朝倉:事業も会社も、非連続的な成長をしてきた環境だからこそのチャレンジに向き合えることがメリットだと思います。スタメンは創業からたった4年でスピード上場した会社ですし、TUNAGは100万ユーザーを超えた数少ないプロダクトです。組織の成長においても、技術的な難易度の面でも数々のチャレンジを重ねてきました。

それゆえに、今まで着手できていなかったことも多くあるのが実情です。社内の仕組みが整っていない点も大いにあります。飛び地でやってきたことのすき間を埋めるのが、今後のチャレンジだと思っています。

近藤:スタメンは、組織がまだ大きくないので、個人の成果やインパクトが見えやすい点にやりがいを感じます。個人のエンジニアの力量によって改善できた点を肌で感じられます。

そして、今のフェーズは、エンジニアにとって魅力的な課題が多く、大きく成長できるチャレンジングな環境だと感じます。事業スケールが拡大していく中で、バックエンドでは大量のユーザーからの同時アクセスに耐える環境整備などに向き合うことになります。今は、バックエンドに新しいアーキテクチャを導入することに取り組んでいるところです。

朝倉:自分で決め、オーナーシップをもって仕事を進める環境なので、社会人として成長できると思います。スタメンの行動指針のひとつに、「Take Ownership」があります。当事者意識を持って、自らが率先するという意味合いです。この行動指針に則って、それぞれのメンバーが自らプロセスを考えて開発に向けた調査をしたり、プロトタイプを作ったり、社長へのレビューを打診したりしています。

仕事を待っているだけでは、それ以上成長できません。スタートアップだからこそ、自らバッターボックスに立つことは、私たちが大切にしている組織文化です。

小松:チャレンジできる環境であることに同感です。ただ、何でも行動すればいいのではなく、課題分析やROIの説明力は必須になります。この分析力や説明力に長けているエンジニアがスタメンには多いと感じますね。何のために作るのかを考えるなど、上流の企画からエンジニアが入ることも多く、プロダクトに深く向き合っていることを実感しています。

近藤:TUNAGはマルチプロダクトの思想があり新機能開発も多いので、僕も若手のうちからデータベースやアーキテクチャ設計に携わることができました。大変ではありましたが、大きく成長できた経験になっています。

小松:「ギルド」という、エンジニアが主体となって組織課題の解決を目指す有志の取り組みもあり、僕も参加しています。今は、拠点間コミュニケーションが減少している課題を解決するための組織力強化がテーマです。そのための機能の提案や、イベント企画などをギルドのメンバーで進めています。

小松:自分自身への課題感としては、ユーザーの声をもっと把握するという点があります。エンジニアがよい機能を提供しているはずだと信じていても、お客様が不満を抱いていることは少なくないと思うんです。こうしたお客様の思いは、いくらデータ分析をしても理解しきれるものではありません。

真の課題やニーズ、インサイトまで把握したうえでロードマップ作りや機能開発ができるよう、もっとカスタマーサクセスと密に連携したり、直接話を聞きに行く機会を作ったりしたいと考えているところです。

近藤:僕はエンジニアとして、使いやすいプロダクトにすることにこだわっていきたいです。個人的には、今後のTUNAGの代表格となるような新たな機能を生み出したいと思っています。一方、組織の観点では、お客様の要望に応えていくための組織や仕組みづくりに課題を感じています。

朝倉:そうですね。プロダクトに責任をもつ部門として、ユーザーに届ける価値を高められるよう、プロダクト全体のアプローチと組織的なアプローチの両面で課題があります。

まず、プロダクトの観点では、モバイルアプリにネガティブなレビューも見られるのが現状です。技術的な改善によって、もっとスムーズに動作させるための余地はまだまだあります。他にも、サーバーサイドではマイクロサービスを導入したり、プロダクト構成を見直したりしてネガティブな声が出ないようにしていきたいですね。

組織体制や規模も進化させる必要があります。トップダウンによる方針やお客様からの要望に応えるだけでなく、ボトムアップでもプロダクトを成長させるためには、体制の強化が必須です。今は、新規開発と既存機能の改善を並行して動かせる体制づくりの過渡期であり、もっと仲間が必要です。

近藤:一つひとつの仕事の結果に責任をもち、難易度の高いチャレンジもして、成果を残す人が活躍していると感じます。こうした行動ができると、次のチャンスも得られて、成長サイクルが回るんです。

朝倉:一緒に働きたいと思うのは、人と人のつながりを大切にするマインドセットをもっている人です。高いスキルをもっているに越したことはありませんが、スキルは入社後でも磨けますし、この組織では高い能力のみで成果を出せるわけではないからです。

スタメンは、「人と組織で勝つ会社」です。「早く行きたいなら一人で行け、遠くへ行きたいならみんなで行け(If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.)」という言葉がありますが、これをまさに実感できる環境だと思います。チームであり、仲間であるこの組織で、私たちはみんなで遠くへ行こうとしています。

小松:僕も、よいプロダクトを作る根底には、よい組織であることが欠かせないと思っています。どれだけ優秀なメンバーが集まっても、お互いを信頼していなければ、創造的な発想やプロダクトは生み出せません。僕自身は過去に、この点で苦しい経験をしたことがあるからこそ、チームで価値を出す環境を求めて入社しました。スタメンは、チームで開発をしたい人に向いている会社だと思います。

そして、入社して感じるのは、熱量が高い人が多いことです。誰もが本気で「一人でも多くの人に、感動を届け、幸せを広める」というパーパスを実現したいと思っていて、自分も感化されています。

近藤:別の観点では、向き合っている壁を技術力で超えることにチャレンジして、イノベーションを起こしたい人と一緒に働きたいと思っています。

最近では、技術的な難易度の高さから、どのエンジニアでも開発を担当できるわけではないケースも出てきています。今の組織に足りないスキルをもっている人が必要ですし、自分たちも刺激を受けて、さらに成長していかなければならないですね。今のスタメンにはない発想力をもった人と、TUNAGの連続成長を実現したいと思います。

朝倉:スタメンのビジョン実現に向け、多くの仲間と切磋琢磨していきたいと思います。特に、現場のマネジメントをする人材がもっと必要です。

中間マネジメント職は、経営とコミュニケーションを取り、会社の方針を翻訳して現場に落とし込むという、貴重な経験を積めるポジションです。トップダウンとボトムアップの双方向の流れを生み出し、第二創業期の成長を支える人材を募集しています。

TUNAGは、一緒に働く仲間とよい関係を築き、業務を便利にして、働く時間をハッピーにするという意味でビジョナリーであり、社会的意義がとても高いプロダクトです。TUNAGを通して、ビジネスパーソンが1日の大半の時間を費やす仕事をハッピーにできるのは素晴らしいことです。スタメンのビジョンやTUNAGの提供価値に共感して、夢を持つ人と一緒に働きたいと思っています。多くの仲間との出会いを、楽しみにしています。